170号の記事のひとつ、住宅遺産トラスト代表、野沢正光先生へのインタビューは、吉村順三が設計した旧園田高弘邸(1955年竣工 現・伊藤邸)で行わせていただいた。野沢先生の話はたいへん示唆に富むもので、なかでも「建築家の作為」については、とても重要な指摘だと感銘を受けた。そのあたりについては、ぜひ本誌を読んでいただきたく、お願い申し上げます。

さてこの家は、住宅遺産トラスト設立のきっかけともなった名邸として知られるが、じつは私にも、とってもささやかな個人的な思い出がある。はるか昔の少女時代、半世紀ほど前にこの家を訪れたことがあったのだ。

当時私は、桐朋学園の子供のための音楽教室に通っていた。リトミック、調音、ソルフェージュなどを教わり、ピアノは毎日2時間練習するように言われていた。ハノン1時間、ツェルニーとブルグミューラーとソナチネなどで1時間である。ハノンは指の練習で、弾いていてもとことんつまらなかった。楽譜台に漫画を立てかけて何かで押さえ、指だけ機械的に動かしたりしていた。そんな風にサボってるのを母にみつかると、「そんなにやる気がないなら、やめちゃいなさい」と叱られた。これが母の上手なところで、もし「やりなさい」と言われたら「やめる!」となっていたかもしれない。「やめろ」と言われるのでなんだか悔しく、私は毎回「やるー」と言って、練習することを約束したのだった。

教室のお友だちは、母親が音楽やピアノの先生という子が多く、みな行儀がよく優等生であった。そのなかで私はなんとなく居心地の悪さを感じていたと思う。

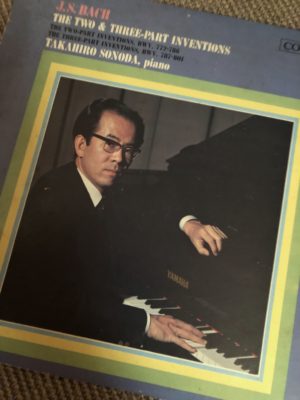

さて、そんなある日、たぶん小学校2年か3年だったと思うが、みんなで有名な先生にピアノのレッスンを受けよう、という話が持ち上がった。この人だと見せられたレコードは、「園田高弘 バッハ・二声と三声のインヴェンション」であった。ターンテーブルにおいて針を落としてみると、私が弾くバッハとまるで違うので驚いた。端正で澄んだ音色。当時はそんな言葉は知らなかったが、「品格」を感じたのだろう。

その当日。子ども4人と母親4人は、ドギマギしながら大先生の家を訪れた。ピアノが置かれた部屋で、子どもたちはピアノの近くに、母親たちは背後に座った。ひとりずつレッスンを受け、みんながすべてのレッスンの様子を見学する。どんな曲を弾いたか、園田先生がどんなことを話されたか、などはまったく覚えていない。しかし、ある体験によって、私はこの日を強烈に記憶することになったのであった。

私は2番目だったはずである。レッスンを終えてソファに戻ると、真ん中に座っていた子がさっと脇へお尻をずらした。「あれ?」と思ったものの、私は必然的に真ん中に座った。さて3番目の子がレッスンを始めると、私はなぜ、さっきの彼女が真ん中を避けたのかを理解した。ソファは大人用の2人がけでクッションがふたつ、そこに子どもが3人座っているので、真ん中が凹んでいて、たいそう座り心地が悪いのである。お尻がむずむずして、身体が安定しない。

「いま弾いてるあの子が戻ってきたら、私も脇へ避けよう」。私はずーっとそればかり考えていた。さっきの子だって避けたのだから、みんなでおあいこだ。そうだ、きっとそうしよう。

さて、3番目の子のレッスンが終わった。いまだ! 私は場所を移そうと思った、のにできなかった。なぜだかわからない。たいそう気が弱かったのだと思う。なんて可愛そうな私!

私は真ん中に座ったまま、4番目の子のレッスンを聞き続けた。その場所はさらに居心地が悪く、私は「なんであの瞬間、自分は行動できなかったのだろう」という後悔と、「早く終われ」という気持ちでいっぱいになった。それは長い長い苦行の時間であった……。

やっとレッスンが終わって、先生宅を後にした。白熱灯の灯りの玄関を出て、もう暗くなった植木のそばを通り抜け、石垣の道を通った記憶がある。帰りがけ、母がいった。「みんな行儀よくしていたのに、あんたはグラグラして落ち着かなかったわね」。

そのときの私の絶望たるや! たぶんそれでも私はちゃんと説明できなかったんだと思う。私は悪くないの。悪くないんだよ。だってね、だってね‥‥‥うわーーん。

居心地のよい空間をつくる建築家の代名詞である吉村順三先生の空間で、こんなに居心地の悪い思いをしたなんて。全然良い話でなくてきわめて残念である。

でも、こんな体験がなかったら、私もあの家のことを覚えていなかったと思うので、よかったことにしておこう。

念のために付け加えると、『住宅建築』2009年5月号に掲載されていたこの家の平面図とソファの平・断面図や写真を穴の空くほどみつめたのだが、私が座ったのは吉村先生が設計したソファではなかった。そちらには母親たちが座ったのではなかったか。だってそのソファの座は平滑だったから。

園田先生のレッスンを受けてからしばらくして、私はその教室を辞めた。でもピアノはその後もずっと続けた。母は「ピアノが弾けるようになると、楽しいときは楽しいピアノ、悲しいときは悲しいピアノが弾けるでしょう」と言っていた。子どもの私はそんなものかなぁと合点がいかなかったけれど、いまはその言葉を思い出しながらピアノを弾いている。

(編集部 多田君枝)